|

| |

Les

quatre styles les plus représentatifs en France :

|

L'okinawaien

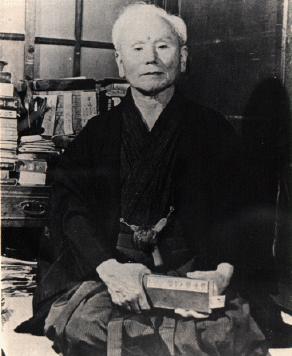

Gichin Funakoshi (1868-1957) (photo ci-contre) étudia l'Okinawa-Te avec

Anko Azato et Anko Itosu notamment et, en 1922, fut choisi pour

effectuer une démonstration à la première Exhibition Nationale Athlétique

à Tokyo. Le Karaté fut ainsi révélé au Japon tout entier. Devant le

succès de la démonstration, Funakoshi s'installa à Tokyo pour y

enseigner son style, rompant alors avec la tradition d'Okinawa pour

faire entrer sa méthode de Karaté-Do dans le cadre général des Budo.

A la fin des années 1930 sont créés l'organisation Shotokai et le

dojo Shotokan. Si Gichin Funakoshi pratiquait un Shotokan haut et court,

son fils Yoshitaka (mort en 1945) modifia sensiblement l'ensemble des

techniques du style, et enseigna un Shotokan plus bas et plus long

|

|

A

la mort de Funakoshi, le Shotokan se partagea entre plusieurs

associations, dont les plus importantes sont la Shotokai et la Nihon Karaté

Kyo Kai (Japan Karaté Association, créée en 1949 et remaniée en

1955). L'enseignement de Masatoshi Nakayama et Hidetaka Nishiyama,

rattachés à la JKA, s'éloigne de celui de Shigeru Egami, le chef

instructeur de la Shotokai.

Shigeru

Egami (1912-1981) créera son propre style, le Shotokai-Ryu, fortement

influencé par l'enseignement de Yoshitaka Funakoshi. Il crée de

nouvelles techniques, de nouvelles formes d'entraînement, remet en

cause certains fondamentaux du Karaté comme le tsuki, et renonce à

certains exercice tels que le travail au makiwara. Le Shotokai-Ryu est

un style très fluide, aux positions très basses. Une de ses caractéristiques

est l'aspiration à la réalisation du To-ate, c'est-à-dire la frappe

à distance.

|

RETOUR

|

Le Wado-Ryu ("école de la voie de la paix") est un

style japonais de Karaté qui fut fondé par Hironori Ohtsuka

(1892-1982) (photo ci-contre) à la fin des années 1930. Hironori

Ohtsuka, né à Shimodate City (préfecture d'Ibaragi) s'initie dès l'âge

de six ans au Jujitsu de l'école Shindo Yoshin Ryu, avec son père

Tokujiro Ohtsuka, puis en 1905 avec Nakayama Tatsusaburo, qui était également

expert en Kendo. Hironori Ohtsuka obtient un Menkyo Kaiden de cette école

en 1921. A cette époque, il a également l'occasion d'étudier le

Yoshin Koryu avec Kanaya Motoo.

|

|

Peu à peu va s'imposer dans l'esprit d'Ohtsuka l'idée d'adapter les

techniques d'atémi du Shindo Yoshin Ryu au Karaté de Funakoshi. Après

quatre ans d'études, il devient instructeur assistant de ce dernier

et parcourt avec lui le Japon pour promouvoir le Karaté, abandonnant

pour cela l'enseignement du Yoshin Shindo Ryu.

En 1924, les deux hommes se rendent à la salle d'entraînement au

Kendo de l'université Keio, et rencontrent Konishi Yasuhiro, le futur

fondateur du style de Karaté Shindo Jinen Ryu, qui y enseigne le

Kendo et le Jujitsu. Ils obtiennent de lui le droit de pratiquer le

Ryukyu Kempo To-te Jutsu, comme Funakoshi appelle alors son art, dans

cette salle.

Ohtsuka, qui a abandonné son emploi dans une banque de Shimodate pour

pratiquer la médecine traditionnelle comme son père, ouvre plusieurs

clubs à Tokyo dans les universités de Todai, Rikkyo et Nihon

notamment, et commence à élaborer dès 1929 une forme de Kumite

(combat libre) adaptée à la compétition, s'éloignant ainsi des méthodes

d'enseignement de Funakoshi. Il estime d'ailleurs que certaines

techniques des katas traditionnels ne sont pas adaptées au sparring,

et se met à intégrer au Karaté des éléments issus du Jujitsu et

du Kendo notamment. Il se livre ainsi à des expériences avec l'aide

de maîtres tels que le fondateur du Shito Ryu Kenwa Mabuni, le

pratiquant de Naha-Te Choki Motobu, le fondateur du Judo Jigoro Kano

ou encore celui de l'Aikido Morihei Ueshiba.

La séparation d'avec Funakoshi devient dès lors inévitable. Ohtsuka

officialise cet état de fait en inaugurant en 1934 sa propre école,

la Dai Nippon Karaté Shinko Club (qui deviendra en 1938 la Dai Nippon

Karatedo Shinbukai), ainsi que son style, qui est d'abord enregistré

sous le nom de Shin Shu Wado Ryu en 1938, puis de Wado Ryu en 1940

lors du 44e festival de Budo de Kyoto.

Après la Seconde Guerre Mondiale et la levée de l'interdiction en

1951 de la pratique des arts martiaux au Japon, la Zen Nippon Karate

Renmei ("Fédération de Karate de tout le Japon", qui reste

néanmoins une organisation privée de Wado Ryu) est créée. Le nom

Wadokai est enregistré en 1964 au sein de la Japan Karate Federation.

Les années qui suivent voient la diffusion du Wado Ryu en Europe et

aux USA notamment. Hironori Ohtsuka décède en janvier 1982.

A la mort d'Hironori Ohtsuka, le style s'est divisé en trois :

|

Wado

Kai JKF : la branche des étudiants seniors d'Ohtsuka, qui perpétuent

l'enseignement de leur maître.

|

Wado

Ryu Renmei : la branche du fils d'Ohtsuka, Jiro, qui fit sécession

avec la Wado Kai quelques mois avant la mort de son père.

|

Wado

Kukosai WIKF : la branche de Tatsuo Suzuki.

|

| |

Le Wado Ryu est un style souple et fluide, aux postures relativement

hautes, où l'on cherche à esquiver l'adversaire et à retourner sa

force contre lui. Il n'existe donc pas d'exercices visant à renforcer

les armes naturelles.

Selon Jiro Ohtsuka, le Wado Ryu est avant tout une méthode de Ju

Jutsu, à laquelle furent ajoutées des techniques du Karate d'Okinawa

et les principes issus du Kendo et des écoles d'armes Yagyu Shinkage

Ryu et Toda. On utilise ainsi projections et clés, l'influence du

Kendo se faisant particulièrement sentir dans le Kihon Kumite et les

Tanto-Dori et Tachi-Dori.

Les principes du style sont Nagasu ("aspirer comme l'eau",

faire un pas de côté pour éviter une attaque), Inasu ("laisser

passer", bloquer et contrer dans le même temps), Noru

("enrouler", contrer au bon moment afin de porter à son

maximum la force générée par le mouvement en avant), Zanshin

(rester en éveil, attentif à son environnement), Yasume (être relâché,

sauf au moment de l'impact), Irimi (entrer dans l'adversaire), Mudana

no Waza (éliminer les mouvements superflus).

|

RETOUR

|

Le Goju-ryu est issu du Naha-Te, ou Shorei-Ryu, qui se divisait

autrefois en deux tendances : Ason et Waishingzan. La branche Ason s'est

éteinte. Waishingzan, un Okinawaien d'origine chinoise, eut pour élève

Kanryo Higaonna (1840 ou 1853 - 1915 ou 1916), qui avait auparavant étudié

le Shuri-Te avec Sokon Matsumura, puis, de 1870 à 1887, certains styles

chinois (Wing Chun, Tang Lang, Bai Hao, Tai Chi) sous la direction du maître

Woo Lu Chin du Fukien. De retour à Okinawa, il enseigne à Naha, et

donne à son style le nom de Naha-Te (qu'utilisait également Ason).

|

|

Kanryo Higaonna eut pour disciple interne Juhatsu Kyoda et pour

disciple externe Chojun Miyagi (1888 Naha - 1953), qui prit la

succession d'Higaonna en 1917, à son retour d'un voyage d'étude en

Chine. C'est Chojun Miyagi qui adopta en 1929 le mot Go-ju-Ryu ("école

de la force et de la souplesse") pour désigner son école. En

1952, il fonda l'association Goju-Ryu Shinko-Kai.

En 1932 Chojun Miyagi rencontra à Tokyo Gogen Yamagushi (1909-1989),

un pratiquant de Karate, qui devint son élève. Il en fit son représentant

unique pour le Japon, où Gogen Yamagushi fonda la Nihon Karate

Goju-Kai, la branche japonaise du Goju-Ryu. Chojun Miyagi témoigna

peu avant sa mort de l'apport considérable de Gogen Yamagushi au

Goju-Ryu, rôle dont certains maîtres okinawaiens ont par la suite

essayé de diminuer l'importance.

En 1953, Seikichi Toguchi, un élève de Chojun Miyagi, fonde à Koza

City le Shorei-Kan, au sein duquel il apporte des modifications

sensibles à la pratique du Goju-Ryu : il classifie les techniques,

les katas et les formes d'entraînement, crée de nouveaux katas, met

au point le Daruma-Taiso (exercice gymnique basé sur la respiration),

élabore de nouvelles formes de bunkai-kumite, intègre les katas exécutés

en musique, et teste un système de compétition utilisant des

protections anatomiques élaborées.

En 1957, Miyazato Eiichi, pratiquant de Judo et de Goju-Ryu sous la

tutelle de Miyagi Chojun, fonda à Naha son propre dojo, le Jundo-Kan

("Temple de la voie de la fidélité"), nom qui peut désigner

également la méthode-même qu'il y enseignait.

Le Goju-ryu est fortement influencé par les méthodes du sud de la

Chine : mêmes concepts techniques, même importance donnée au

travail de l'énergie interne. Les postures sont stables et puissantes

(sanchin dachi est la plus caractéristique du style), les coups de

pieds bas uniquement (essentiellement mae-geri et yoko-geri), la

respiration ventrale sonore, les déplacements courts et en

demi-cercles.

L'enseignement de Chojun Miyagi se divisait en quatre points

principaux :

|

Tee

chikate mani : la pratique des katas classiques

|

Kumite

: il n'y avait pas de combat libre, mais des applications à deux

d'un kata (bunkai kumite)

|

Te

tochimani : exercices de combat pré-arrangés exécutés avec

partenaire

|

Ikukumi

: combat entre deux élèves, où le plus gradé se contente de

bloquer ou d'esquiver sans contre-attaquer.

|

| | |

Les écoles okinawaiennes de Goju-Ryu enseignent la pratique du Kigu

hojo undo, un ensemble d'exercices de musculation spécifique exécutés

avec les instruments suivants : chishi (haltère court), kyukan (haltère

long), tetsuwa (deux petits anneaux de fer), kongoken (anneau de fer),

kami (jarre), sashi (pierre en cadenas).

|

RETOUR

|

L'école de Me kenwa Mabuni s'est structurée à partir des

enseignements de Maître Yasutsune ITOSU (1830-1915) qui habitait SHURI

et de Maître Kanryo HIGAONNA (1852-1915 ) qui habitait NAHA â OKINAWA.

Le nom d'école SHITO RYU vient de la réunion des 2 premiers caractères

: SHI vient de ITOSU, car peut être prononcé ITO. TO vient de HIGAONNA,

car peut être prononcé HIGA. Maître Kenwa MABUNI ne se contente pas

de juxtaposer 2 courants, mais il systématise les méthodes d'entraînements

avec un fondement rationnel et scientifique, nous rapporte son fils Maître

Kenei MABUNI dans son ouvrage "Karatédô shitô ryû ". Me

MABUNI Kenwa a eu pour élève : Maître TANI qui par la suite développa

sa propre branche, TANI HA SHITO RYU (Shukokai )

|

|

Maître Nakahashi, 8ème dan, explique les techniques du Shito ryu en

ces termes : « les caractéristiques techniques du Shito ryu

empruntent à la fois du Shuri-Té et du Naha-Té. Le style est marqué

par la subtilité (perception des attaques) et la vitesse. Les

techniques s’appuient sur la mobilité du bassin, les déplacements

du corps et la déviation des attaques. Le style est considéré comme

très esthétique tout en demeurant puissant » (Entretien dans Karaté

Bushido, avril 2000). Jean-Luc Clerget, 5ème dan et élève du Maître

ne le contredit pas lorsqu’il revient sur ces débuts après plus de

30 ans de pratique : « j’ai été séduit par l’esthétique de ce

style qui en plus propose une grande variété de techniques »

(ibid.).

Si l’aspect esthétique semble être une composante fondamentale du

style, ce n’est pas au détriment de l’efficacité :

- Les techniques sont en effet courtes, enroulées.

- Les déplacements en esquives sont systématiques pour sortir de la

ligne d’attaque.

- Les positions sont variées afin de respecter une distance optimale

par rapport à l’adversaire, et ce en fonction de l’action envisagée.

- Le principe « sen no sen », qui consiste en une « attaque dans

l’attaque » par anticipation de l’action adverse, est inclus dans

l’enseignement de manière très précoce.

Le Shito ryu est donc caractéristique d’un travail qui allie la

vitesse et l’esthétique technique. Celles-ci se réalisent dans une

très grande mobilité des hanches, dans les déplacements courts et

les blocages circulaires, avec les coudes près du corps.

Le fondateur du Shito ryu, Kenwa Mabuni avait énoncé cinq principes

fondamentaux, qui résument bien l’essence de son style :

- Le premier principe est « Ten I ». Il s’agit du travail de

placement, de manière à se retrouver dans l’angle mort de

l’adversaire afin qu’il soit dans l’impossibilité de voir venir

la contre-attaque, et de plus ne soit plus en mesure d’enchaîner.

- Le deuxième principe est « Rakka » : il consiste en l’action de

casser une attaque au seul moyen d’un blocage. Par exemple, un

blocage gedan baraï sur une attaque mae geri doit non seulement empêcher

la jambe adverse d’atteindre son corps, mais aussi de blesser

l’adversaire par le seul moyen du blocage afin qu’il ne soit au

moins assez déstabilisé pour ne plus pouvoir enchaîner les

attaques.

- Le troisième principe est « Ryushi » : il provient de

l’influence provennant de la boxe chinoise, par le biais de

l’enseignement de maître Higaonna. L’idée est basée sur la

notion de rythme, notamment pour s’adapter constamment à celui de

l’adversaire et utiliser sa force, comme en aïkido. Ici, la mobilité

du bassin va être utilisée de manière primordiale pour bloquer une

série d’attaques.

- Le quatrième principe est « Kushin » : on va s’appuyer sur le

travail des jambes, et principalement la flexion extension des genoux,

tout en gardant une rectitude vertébrale. L’efficacité des

blocages est alors augmentée car relayée par la puissance des

jambes.

- Le dernier principe est « Hangeki » : c’est la contre-attaque.

La défense est dans l’attaque et réciproquement. On rejoint là le

« sen no sen que nous évoquions plus avant : le blocage et la

contre-attaque sont effectués dans le même mouvement.

Bien entendu, ces principes ont été détaillé à des fins

d’explicitation mais se retrouvent liés dans l’épreuve du

combat…

|

RETOUR |

![]()

![]()